MAGAZINE / TREND

2021. 06. 08

움직임을 그린

작가들

작가들

줄리언 오피, 마르셸 뒤샹…

“어느 날 나는 아내와 소나무 숲을 거닐면서 나무를 촬영하고 있었다. 내게서 멀면 멀수록 천천히 흘러가는 나무들,

그 나무들의 움직임을 관찰하며 숲에서 내 위치를 찾는 일은 지극히 사소하고, 기쁘고, 사랑스러웠다. 다시 말해, 당신이 어떤 움직임을 마주한다면 당신은 자신이 지금 어디에 있는지 깨닫게 된다는 말이다.” - 줄리언 오피

그 나무들의 움직임을 관찰하며 숲에서 내 위치를 찾는 일은 지극히 사소하고, 기쁘고, 사랑스러웠다. 다시 말해, 당신이 어떤 움직임을 마주한다면 당신은 자신이 지금 어디에 있는지 깨닫게 된다는 말이다.” - 줄리언 오피

도시 풍경을 아이콘으로 재해석하는 줄리언 오피Julian Opie, 1958~. 그는 한가로이 숲을 산책하던 추억을 이렇게 회상했다.

움직임movement이란

무언가가 끊임없이 자기 위치를 바꾸는 행동이지만,

중요한 것은 움직이는 행위 자체가 아니라 그 역동의 흐름에서

나라는 존재를 다시 사유하는 경험이다.

무언가가 끊임없이 자기 위치를 바꾸는 행동이지만,

중요한 것은 움직이는 행위 자체가 아니라 그 역동의 흐름에서

나라는 존재를 다시 사유하는 경험이다.

오피는 1990년대부터 지난 30여 년간 걸어가는 군중의 이미지를 회화, 네온, 조각 등 다양한 매체로 창작해왔다. 굵직한 검은 선과 최소한의 디테일로 렌더링한 인물 애니메이션이 대표적인 작품 양식. 전 세계 도시에 수많은 야외 공공 프로젝트를 진행해 독특한 미감의 도시 공간을 연출하는가 하면, 2009년에는 서울스퀘어에 초대형 미디어 파사드 작업 ‘군중Crowd’을 공개해 화제를 모으기도 했다. 고유성을 상실한 채 앞만 보고 나아가는 사람들, 서로에게 일말의 관심도 없이 바쁜 걸음을 재촉하는 익명의 군중은 삭막한 도심과 그곳에서 살아가는 현대인의 무미건조한 일상을 은유하는 작품으로 읽히곤 했다. 그렇다면 정말 그뿐일까?

서두에 인용한 구절을 곱씹어보자. 사실 오피는 현대인의 삶에 비관적으로 접근하거나, “에헴!” 하며 수염을 쓸어내리며 따끔한 일침을 가하는 데에는 관심이 없어 보인다. 그보다 그는 계속 바라본다. 무엇을? 움직이는 것들을. 어떻게? 움직이는 것들을 보기 위해 움직이면서, 그러다 또 멈춰 서서. 그에게 중요한 대상은 바깥세상과 관계 맺는 자기 자신이며, 공공장소에 작품을 설치하면서 그 시선을 우리에게도 잠시 빌려주고자 한다.

서두에 인용한 구절을 곱씹어보자. 사실 오피는 현대인의 삶에 비관적으로 접근하거나, “에헴!” 하며 수염을 쓸어내리며 따끔한 일침을 가하는 데에는 관심이 없어 보인다. 그보다 그는 계속 바라본다. 무엇을? 움직이는 것들을. 어떻게? 움직이는 것들을 보기 위해 움직이면서, 그러다 또 멈춰 서서. 그에게 중요한 대상은 바깥세상과 관계 맺는 자기 자신이며, 공공장소에 작품을 설치하면서 그 시선을 우리에게도 잠시 빌려주고자 한다.

서울스퀘어의 ‘군중’으로 오피가 던지는 메시지는

“군중이 어디로 가느냐”보다 “당신이 현재 어디에 있느냐”에 가깝다.

“군중이 어디로 가느냐”보다 “당신이 현재 어디에 있느냐”에 가깝다.

여기서 위치에 관한 질문은 여러 갈래로 확장할 수 있다. 우선 서울스퀘어에서 ‘군중’을 관람하는 당신의 지리적 위치는 서울일 테고, ‘군중’에 등장하는 사람들의 복장으로 그들의 직업을 유추해 자신의 사회적 위치를 투영할 수 있다. 나아가 맹목적으로 걷기만 하는 군중의 모습을 보며 바쁜 일상에서 잊고 살아온 삶의 비전은 무엇인지 존재론적 위치까지 고민해볼 수 있다. 이러한 점진적 고찰 과정을 거치면서 오피가 창안한 평면 아이콘은 현실의 ‘나’로 입체화된다.

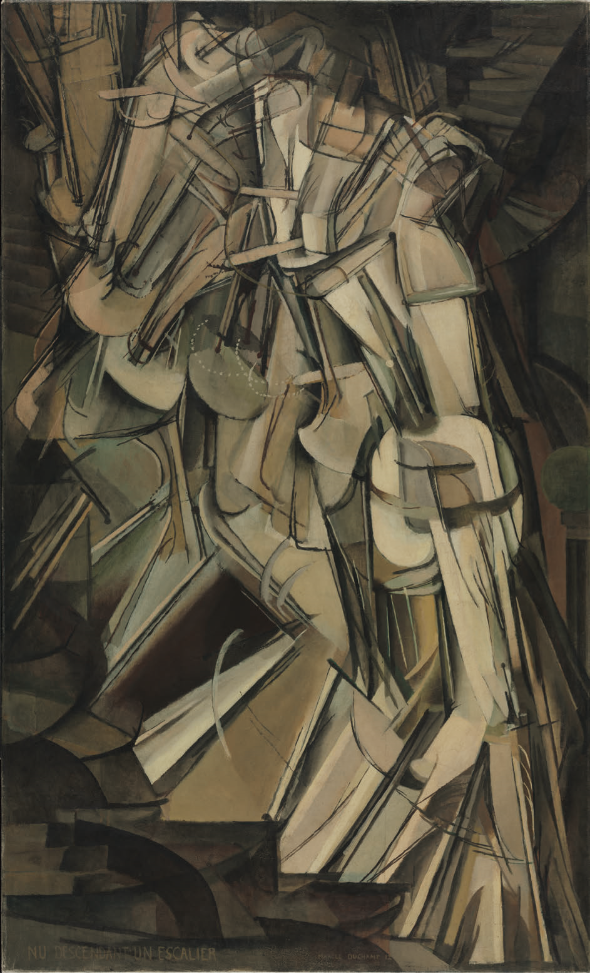

마르셀 뒤샹, ‘계단을 내려오는 누드 No.2’, 캔버스 유채, 147×89.2cm, 1912, Philadelphia Museum of Art: The Louise and Walter Arensberg ollection, 1950 (c) Association MarcelDuchamp / ADAGP, Paris - SACK, Seoul, 2018

오피는 미술에서 움직임을 연구하기 위해 렌티큘러lenticular로 작품을 제작하기도 했다. 렌티큘러라는 이름이 낯설다면 어릴 적 즐겨 먹은 과자 ‘치토스’의 매직 따조를 생각해보자. 손으로 집어 이리저리 각도를 틀 때마다 캐릭터가 다른 포즈를 취해 살아 움직이는 것처럼 보이던 딱지가 바로 렌티큘러 장난감이다. 오피는 이 렌티큘러어를 미술 재료로 도입해 회화와 영상보다 관객이 훨씬 적극적으로 몸을 움직여야만 작품을 효과적으로 감상할 수 있는 표현 방법을 시도했다. 그런데 만약 회화가 렌티큘러 없이 움직임의 효과를 발휘할 수 있다면 그 결과물은 어떤 형태로 발현될까?

우선 대표적으로 현대미술의 거장 마르셀 뒤샹Marcel Duchamp, 1887~1968의 ‘계단을 내려오는 누드Nude Descending a Staircase No.2’(1912)를 꼽을 수 있다. 20세기 당시에는 지나치게 혁신적이라는 이유로 거센 반발과 야유를 받으며 전시회 출품을 번번이 거부당한 비운의 작품. 그림 제목에 오롯이 명시됐듯 화면에는 계단을 내려오는 사람이 토막토막 단계별로 기록되어 있다. 인체보다는 통나무나 기계와 더 흡사한 모습이지만, 지금처럼 영상 기술이 발달하지 않은 시대에 회화에서 움직임을 구현한 선구적 시도로 높이 평가할 만하다. 흥미로운 사실은 뒤샹이 프랑스에서 새로운 미술 개념을 제시해 화제를 불러일으키는 동안 이탈리아에서는 비슷한 시기에 미래주의futurism 예술운동이 발흥했다는 점이다.

우선 대표적으로 현대미술의 거장 마르셀 뒤샹Marcel Duchamp, 1887~1968의 ‘계단을 내려오는 누드Nude Descending a Staircase No.2’(1912)를 꼽을 수 있다. 20세기 당시에는 지나치게 혁신적이라는 이유로 거센 반발과 야유를 받으며 전시회 출품을 번번이 거부당한 비운의 작품. 그림 제목에 오롯이 명시됐듯 화면에는 계단을 내려오는 사람이 토막토막 단계별로 기록되어 있다. 인체보다는 통나무나 기계와 더 흡사한 모습이지만, 지금처럼 영상 기술이 발달하지 않은 시대에 회화에서 움직임을 구현한 선구적 시도로 높이 평가할 만하다. 흥미로운 사실은 뒤샹이 프랑스에서 새로운 미술 개념을 제시해 화제를 불러일으키는 동안 이탈리아에서는 비슷한 시기에 미래주의futurism 예술운동이 발흥했다는 점이다.

자코모 발라, ‘줄에 묶인 개의 역동성’, 캔버스에 유채, 89.8×109.8cm, 1912, Albright-Knox Art Gallery, New York

말인즉 정적인 회화에서 운동성을 포착하려는 경향은 뒤샹의 천재성에서 촉발된 유일무이한 실험이 아니라, 기계문명이 가속화한 ‘움직임’을 회화 언어로 포섭하려는 시대의 갈증과 요구가 맥을 함께했다는 뜻이다. 이들은 마차에서 자동차로, 자동차에서 기차로, 기차에서 비행기로 불붙여나가는 스피드를 그림에 형상화하려 노력했고, “모든 것은 움직이고, 모든 것은 달리고, 모든 것은 빠르게 변화하고 있다”고 외치며 낙원이라고 예측하는 종착지를 향해 질주해나갔다. 마치 자코모 발라Giacomo Balla, 1871~1958의 ‘줄에 묶인 개의 역동성Dynamism of a Dog on a Leash’(1912)처럼.

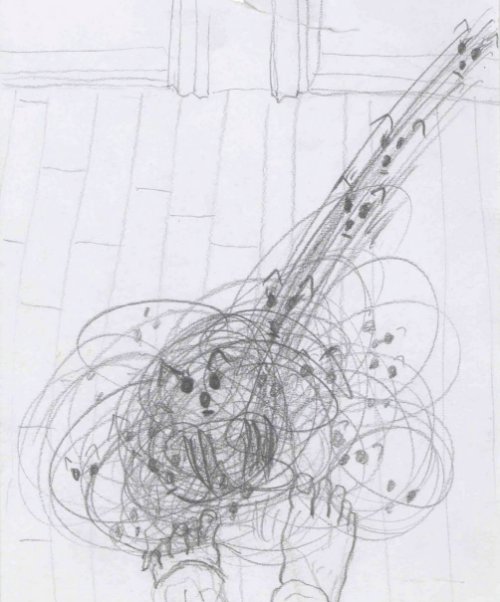

펄럭이는 귀와 꼬리, 호수 아래 잠긴 백조의 발처럼 쉬지 않고 팔딱거리는 다리. ‘줄에 묶인 개의 역동성’은 적막한 그림일 뿐이지만, 우리는 이를 감상하면서 다리가 20개 달린 개가 존재한다고 여기지 않고 네발 달린 개가 빠르게 달려간다고 판단한다. 실제로 그림 속 개는 고정되어 있지만, 화가가 중첩해서 그려 넣은 귀·다리·꼬리가 움직이는 개의 형상이라고 믿어 의심치 않는 것이다. 발라의 그림은 한국의 젊은 드로잉 작가 이준용의 ‘몽실이’(2010)와 나란히 놓고 비교해볼 수 있다.

반려견과 함께 사는 사람이라면 공감하겠지만, 하루 중 가장 설레는 순간은 퇴근 후 현관문을 열기 직전이 아닐까 싶다. 방바닥을 톡톡 두드리는 발톱 소리와 함께 황급히 달려 나와 분홍색 혓바닥을 길게 내밀고 헥헥 소리 내며 반갑게 맞이해주는 따뜻한 털북숭이의 온기. ‘몽실이’에는 안방에서 스프링처럼 튕겨와 발밑을 빙글빙글 도는 작은 강아지가 묘사되어 있다. ‘줄에 묶인 개의 역동성’이 섬세한 필치로 사실성을 더한다면, ‘몽실이’는 투박하면서도 포인트를 재치 있게 캐치한 선묘로 공감을 자아낸다. 연필로 쓱쓱 휘갈기고 몇 개의 동그라미를 추가로 얹었을 따름인데, 선은 순식간에 움직이는 강아지가 된다. 그것도 딱 한 마리가 된다.

반려견과 함께 사는 사람이라면 공감하겠지만, 하루 중 가장 설레는 순간은 퇴근 후 현관문을 열기 직전이 아닐까 싶다. 방바닥을 톡톡 두드리는 발톱 소리와 함께 황급히 달려 나와 분홍색 혓바닥을 길게 내밀고 헥헥 소리 내며 반갑게 맞이해주는 따뜻한 털북숭이의 온기. ‘몽실이’에는 안방에서 스프링처럼 튕겨와 발밑을 빙글빙글 도는 작은 강아지가 묘사되어 있다. ‘줄에 묶인 개의 역동성’이 섬세한 필치로 사실성을 더한다면, ‘몽실이’는 투박하면서도 포인트를 재치 있게 캐치한 선묘로 공감을 자아낸다. 연필로 쓱쓱 휘갈기고 몇 개의 동그라미를 추가로 얹었을 따름인데, 선은 순식간에 움직이는 강아지가 된다. 그것도 딱 한 마리가 된다.

이준용, ‘몽실이’, 종이에 연필, 2010

어떻게 이 신비로운 착각이 가능한 것일까. 나는 이러한 특성을 ‘움직이지 않아서 움직일 수 있는 그림의 마술’이라 확신한다. 우리가 그림을 볼 때 눈은 캔버스를 향해 있더라도 머릿속은 쉼 없이 과거의 기억을 그림 안으로 불러오는 작업에 열중한다. 물리적으로 그림은 캔버스 천으로 둘러싸인 한낱 나무 프레임일 뿐 이지만, 그리고 사실상 그림이 걸린 벽과 크게 다를 바 없는 둔탁한 물건이지만, 그 캔버스에 칠해진 물감의 구성 방식에 따라 ‘이미지’라 일컫는 형상이 탄생한다.

오피의 미디어 파사드를 마주하며 도시인으로서 자의식을 일깨우고, 뒤샹·발라·이준용의 그림을 보면서 익숙한 주변 풍경을 쉬이 떠올리는 힘. 우리 모두에게는 낯선 미술 작품 앞에서 익숙한 장면을 연상하는 상상의 힘이 있다. 그리고 그 결과 막힌 벽은 현실과 분리된 그림이 아니라, 현실을 되돌아보는 창문으로 새롭게 인식된다. 우리가 움직임을 볼 수 있는 순간은 역설적으로 움직임이 없을 때다. 정신없이 이동하는 상태에서는 주변이 얼마나 달라졌는지 체감할 여유가 없다. 그림은 그 자체로 움직이지 않지만, 움직임의 의미를 재고하는 환영illusion의 힘을 지닌다.

오피의 미디어 파사드를 마주하며 도시인으로서 자의식을 일깨우고, 뒤샹·발라·이준용의 그림을 보면서 익숙한 주변 풍경을 쉬이 떠올리는 힘. 우리 모두에게는 낯선 미술 작품 앞에서 익숙한 장면을 연상하는 상상의 힘이 있다. 그리고 그 결과 막힌 벽은 현실과 분리된 그림이 아니라, 현실을 되돌아보는 창문으로 새롭게 인식된다. 우리가 움직임을 볼 수 있는 순간은 역설적으로 움직임이 없을 때다. 정신없이 이동하는 상태에서는 주변이 얼마나 달라졌는지 체감할 여유가 없다. 그림은 그 자체로 움직이지 않지만, 움직임의 의미를 재고하는 환영illusion의 힘을 지닌다.

전수천, ‘무빙 드로잉’ 프로젝트, 2005, Photo by 전수천 ‘무빙 드로잉’ 프로젝트 뉴욕 스태프

미술이 어떻게 움직임을 활용해 의미를 전달할 수 있는지 누구보다 ‘크게’ 고민한 설치미술가 전수천1947~2018. 2005년 전수천은 미 대륙을 가로지르는 프로젝트 ‘무빙 드로잉’을 기획했다. 하얀색 천으로 440m의 열차를 전체 감싸고, 뉴욕~워싱턴~시카고~세인트루이스~앨버커키~그랜드캐니언~로스앤젤레스까지 총주행 거리 5,450km를 7박 8일에 걸쳐 달리는 엄청난 여정이었다.

열차는 ‘붓’, 미국의 광활한 대지는 ‘캔버스’라는 개념이 이 프로젝트의 기본 발상이다. 이때 하얀색 열차는 박애와 평화를 상징하며, 미국의 도심·평원·사막 등 변화무쌍한 자연의 모양과 색깔을 전부 끌어안는다는 의지도 내포했다. 전수천의 흰색 열차는 날카롭고 빠르게, 때로는 둔하고 느리게 대륙을 횡단하면서 광대한 땅과 무한한 하늘을 배경으로 한 편의 대지 미술이자 매머드 퍼포먼스를 선보였다.

움직임이란 점과 점을 찍어 그 둘을 하나로 연결하는 몸짓이다. 하나의 점으로서 작가는 또 다른 점을 찍어 사람에게 다가가고, 일상을 재발견하며, 자연을 포용하고, 관객을 초대한다. 미술은 무수한 점과 점으로 이루어진 거대한 움직임이다. 오늘 당신의 점은 어디에 찍혀 있는가.

열차는 ‘붓’, 미국의 광활한 대지는 ‘캔버스’라는 개념이 이 프로젝트의 기본 발상이다. 이때 하얀색 열차는 박애와 평화를 상징하며, 미국의 도심·평원·사막 등 변화무쌍한 자연의 모양과 색깔을 전부 끌어안는다는 의지도 내포했다. 전수천의 흰색 열차는 날카롭고 빠르게, 때로는 둔하고 느리게 대륙을 횡단하면서 광대한 땅과 무한한 하늘을 배경으로 한 편의 대지 미술이자 매머드 퍼포먼스를 선보였다.

움직임이란 점과 점을 찍어 그 둘을 하나로 연결하는 몸짓이다. 하나의 점으로서 작가는 또 다른 점을 찍어 사람에게 다가가고, 일상을 재발견하며, 자연을 포용하고, 관객을 초대한다. 미술은 무수한 점과 점으로 이루어진 거대한 움직임이다. 오늘 당신의 점은 어디에 찍혀 있는가.

글. 이현(미술 전문지 <아트인컬처> 수석기자)